第3回デザインのよもやまばなし「なぜ今デザイン? 〜デザインのプロセス〜」

デザインのよもやまばなしでは、「デザインのよもやまメールマガジン」で配信した内容について、図やイメージを使ってより詳しく説明するページとなっています。

こんにちは、産業技術センターデザイン担当の石橋です。

前回は、デザインが求められる背景とその役割についてお話ししました。

第3回となる今回は、何かをデザインする時の基本的なプロセスについて説明していきたいと思います。

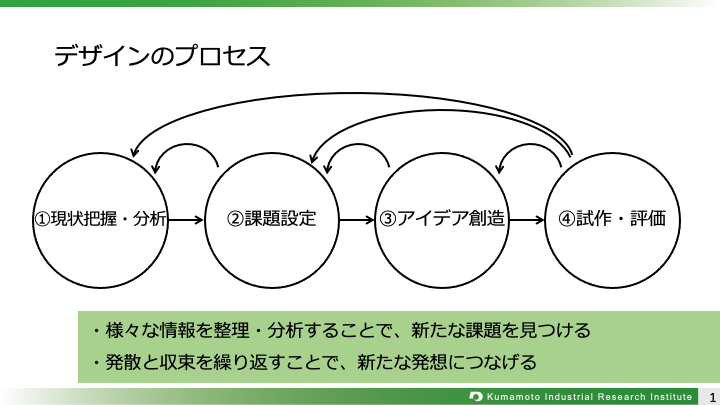

デザインのプロセスは、大まかに①現状把握・分析、②課題設定、③アイデア創造、④試作・評価に分けることができます。案件ごとの条件や状況によって、途中から始めたり順番を入れ替えたり、また戻って繰り返し行うなどして、デザインを進めていきます。

中でも①現状把握・分析、②課題設定は重要なプロセスになります。場合によってはプロジェクト全体の大半の時間を割くこともあります。前回の時代背景でもお話ししましたが、現代は少し先の未来でさえ予測が難しいVUCAの時代であることから、ひとつの「答え」よりもたくさんの発想や気づきを与えてくれる「問い」が重要になってきています。

ここからは、ひとつひとつのプロセスについて説明したいと思います。

①現状把握・分析

このプロセスでは、3つの視点から現状を把握・分析していきます。

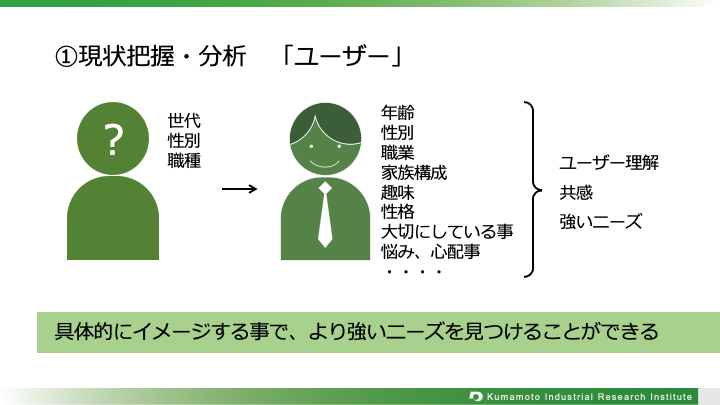

1つ目は「ユーザー」です。自社の製品のメインのユーザーは誰なのか?まずそれをはっきりさせる必要があります。メインのユーザーとは一番その商品・製品を使って欲しい人です。大切なのはユーザーの顔の名前が思い浮かぶほど具体的にイメージすることです。さらに、ユーザーの立場になって何に困っているのか、どうなると嬉しいのかを考えることでユーザーとの間に共感が生まれ、どんなことを大切にしているのか?どんな価値を提供すれば興味関心を持ってもらえるのかといった強いニーズを見出すきっかけとなります。

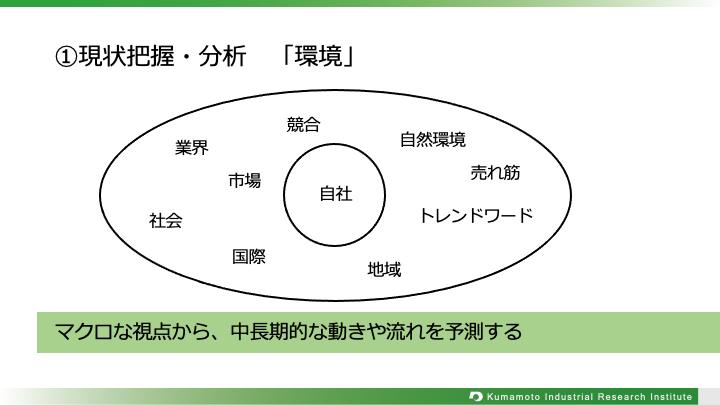

2つ目は「環境」です。環境とは、業界や市場、社会といった自社を取り巻く周辺環境です。特に競合の商品やその特徴、市場のトレンドなどは把握しておく必要があります。また、災害や戦争、環境問題など、社会の大きな動きを捉えることで中長期的な視点を得ることができます。

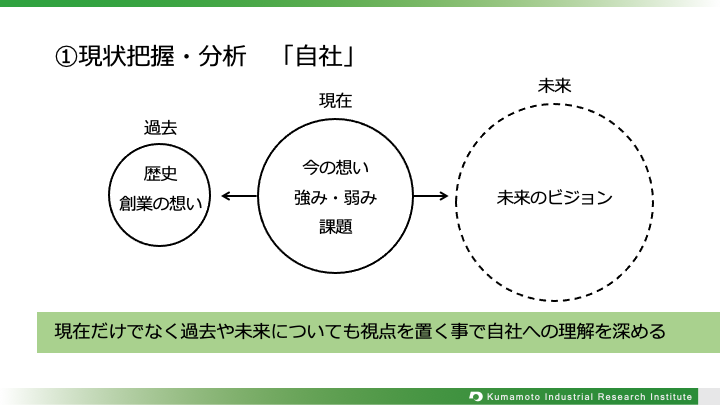

3つ目は「自社」です。自分たちの会社のことは知っているようで意外と知らなかったりします。強みや弱み、抱えている問題といった"今"はもちろん、創業時の想いや歴史といった今につながる"過去"にも自社を深く理解するヒントが隠れています。そこからさらに自社の目指す"未来"についても考えてみるといいかもしれません。

現状把握・分析では、具体的にはユーザーインタビューやアンケート調査、ウェブを使った調査、ワークショップを開催するなどして、様々な視点からたくさんのキーワードを抽出していきます。さらに集めたキーワードを分析することで、ユーザーへの理解を深め、競合や市場の動きを把握し、自社の強みを活かすためのヒントを探っていきます。

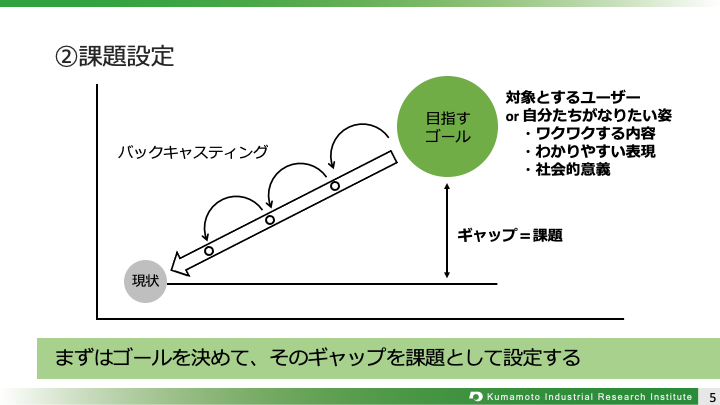

②課題設定

現状把握・分析で得られた情報から、課題の設定を行います。

課題を考える上でまず大切なのは、ゴールが定まっているかどうかです。ゴールとは、取り組んでいる開発やプロジェクトが達成できたときに、対象となるユーザーもしくは自社がなりたい姿であり、課題とは、現状とゴールとの間のギャップによって生み出されます。当たり前のことのようですが、目の前にある問題の解決そのものが目的化してしまい、その先にあるゴールが見えていないことや、メンバー間で認識がズレてしまっていることが実際には良くあります。課題を考える際には、まず目指すゴールを確認し、メンバー間で共有することから始めます。ゴールを確認する際の観点としては、企業経営全体における事業の位置付けを明確にした上で、いつまでに何がどうなっている状態が成功と言えるのかを決めておくと良いでしょう。次にゴールを目指すために乗り超えるべきハードルは何かについて、ゴールから逆算(バックキャスティング)して議論し整理することで、真に解決すべき課題が見えてきます。

設定した課題については、前項で分析したユーザーの価値や社会的価値、自社の事業や強みなどとの関連性から適切な内容になっているか評価していきます。また誰にとってもわかりやすく、取り組むべき方向性が明快な表現にします。なにより、メンバーが「解決したい。達成したい。」と思えるような内容になっていることが重要です。

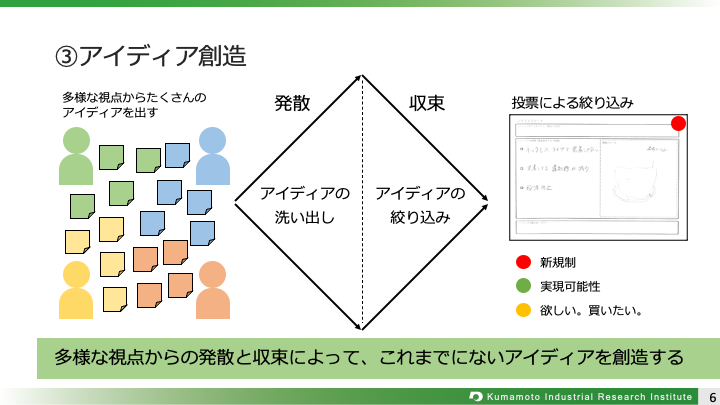

③アイデア創造

3つ目のプロセスでは、設定した課題を解決するアイデアを考えます。ここでのポイントとしては発散と収束です。はじめは細かい制約は設けずに様々な視点から出来るだけ沢山のアイデアを出していきます。そのためにも、担当の部署だけでなく色々な部署や専門分野のメンバーが参加し、アイデアを出し合うと効果的です。次に、出てきたアイデアを絞り込んでいきます。絞り込む方法として色々なやり方がありますが、例えば、3色のシールを各メンバーに配り、「新規性」、「実現可能性」、「(自分が)欲しい。買いたい。」という3つの視点で投票してもらうという方法があります。特に3つ目の視点は、それぞれの価値観が出るので、なぜ投票したのかを発表し合うと、新たな発見があったりして効果的です。また、多数決で決めるのも良いですが、少ない意見でもメンバーがはっとするような内容であれば、残しておくと後々大きな発見につながる可能性もあります。余裕があれば絞り込んだアイデアを起点にさらに発散と収束を繰り返すことでより完成度の高いアイデアが生まれる可能性があります。

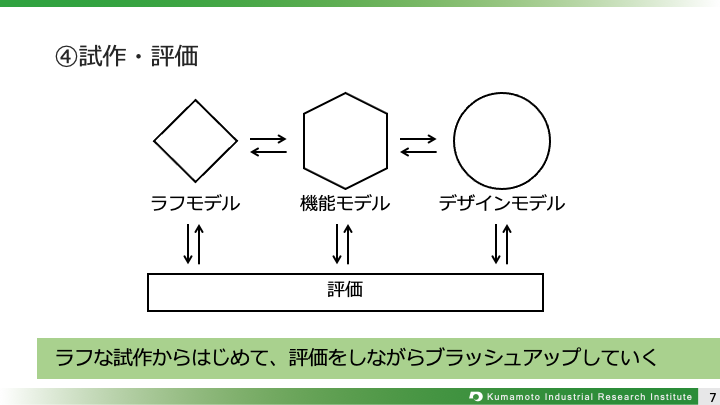

④試作・評価

出てきたアイデアは、早い段階で試作をします。まずはスケッチや手近にある素材、デジタルツールなどを使ってごく簡単なものからはじめます。そうすることで、言葉や文章だけでは伝わらなかったイメージを共有し具体的な意見を引き出すことができます。試作はラフモデルから機能モデル、デザインモデルと徐々に精度を上げていき、評価についても実際のユーザーに意見を求めることで多くの気づきが得られます。そうして、試作と評価のサイクルを何度も回していきます。また、評価を進める中で、ユーザーの価値観や課題設定に疑問が生まれた場合は、現状分析や課題設定に立ち返って検討し直す必要が出てくるかもしれません。これまでのプロセスを行き来しながらブラッシュアップしていくことによって、短期間で精度の高い開発を行うことができます。

以上、デザインのプロセスについて説明しました。デザインと聞くと、どうしてもスタイリングやカラーリングなど目に見える部分のイメージが強いですが、実際は現状分析や課題設定といった見えない地味な部分に大半の時間を費やしています。そのベースとなる部分があって初めて色や形に意味が生まれてきます。また、今回ご紹介した内容はあくまで基本となるもので、条件や状況、対象によって順番や方法は変わってくるため、あくまで一つの考え方として捉えていただければと思います。かなり大ざっぱな説明になってしまって分かりにくい部分もあったかと思いますが、もっと詳しく知りたいという方はぜひ下記のデザイン相談問合せ窓口までご連絡ください。

次回からは、「ブランドをデザインする」をテーマに複数回に分けてお話ししていきたいと思います。業種に関係なくお役に立てる内容ですのでぜひご覧ください。

デザインのよもやまばなしに対するご意見、ご質問はもちろん、商品企画・開発や自社ホームページのデザイン、ブランド構築など、お気軽にご相談ください。

【デザインに関するご相談・お問い合わせ】(担当:石橋)

電話: 096-368-2101

メール: ishibashi@kumamoto-iri.jp